艺术只是有钱人的游戏吗

蕾切尔·罗斯正在惠特尼美术馆展出的影像作品《Everything and More》(2015)视频截图 展期:2015年10月30日-2016年2月7日

在2015年最佳展览的名单中,我提名了蕾切尔·罗斯(Rachel Rose)在惠特尼美国艺术博物馆中展出的“Everything and More“,一件十分迷人的录像作品。不久后,一位友人给我发了一封忧心忡忡的email。在邮件中,他赞同她的作品确实非常吸引人,但同时质疑“其高昂 的制作价值是否构成了作品魅力的重要一部分”,更指出罗斯在这方面有无可厚非的优势,因为她来自纽约最有权势的地产财团“罗斯“家族。他继续写道:“我不 禁想到,她在惠特尼的展出正是这个时代标志性的写照——越来越多的文化空间正被极度富有的文化生产者所占领。”

这样的结论惹恼了我。

我不禁思量:去年众多艺术盛事中,有多少是属于“极度富有的文化生产者“的?于是,我重新浏览了2015年各大美术馆的展览,发现要找到更多这样的例子也并非难事。

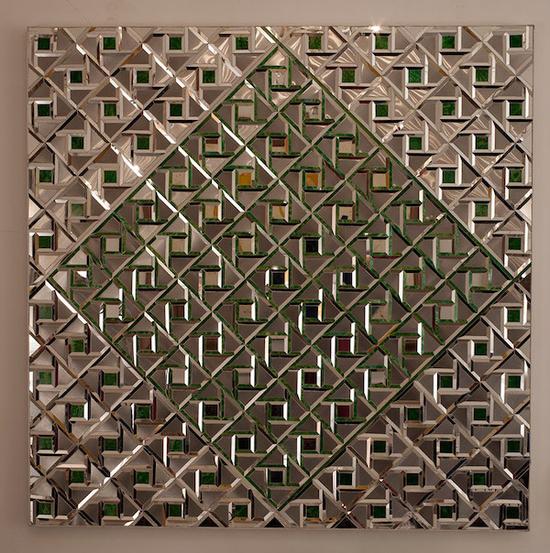

蒙妮尔·法曼法玛妮,《希望的几何学》(Monir Shahroudy Farmanfarmaian, Geometry of Hope),1976 于2015年3月13日-6月3日在古根海姆美术馆展出。

去年3月,古根海姆美术馆举办了91岁伊朗艺术家蒙妮尔·法曼法玛妮(Monir Shahroudy Farmanfarmaian)的个展,她那些错综复杂的镜面作品在今天受到了极大的追捧。据《金融时报》的报道:来自一个富裕商人家庭的法曼法玛妮出身 优渥,其父亲曾担任伊朗国会议员,而她本人则“享受交综着奢华、流放、回归、狗仔队、派对以及勤奋工作的人生“(大概以她的人生轨迹按顺序排列)。

小野洋子,《一半的房间》(Yoko Ono, Half-A-Room),1967 于2015年5月17日-9月7日在纽约MoMA展出。

两个月后,纽约现代艺术博物馆(MoMA)为小野洋子在互动式艺术中的先锋性举办了她的大型个展。 小野洋子的外祖父是当时极为重要的安田银行(Yasuda Bank)的创办人,并被视为日本实业发展的重要设计师之一。小野洋子的父亲小野英輔(Ono Eisuke)本身也是一位成功的银行家。基于此,《The Japan Times》曾这样写道:“我们可以下断论,洋子从一出生起就准备好成为艺术家了。“

达什·斯诺,《无题》(Dash Snow, Untitled),2000-2009 2015年11月8日-2016年3月于布兰特基金会艺术研究中心展出。

11月,彼得·布兰特研究中心(Peter Brant Study Center)为曾经不可一世的“坏小子“达什·斯诺(Dash Snow,1981-2009)举行了一场个展,这位英年早逝的艺术家曾帮助奠定了Vice的风格。艾瑞尔·李维(Ariel Levy)在《纽约》杂志上写道,斯诺的家庭被认为是“美国最接近美第奇家族”的德·梅尼尔(De Menil)家族,而著名女影星乌玛·瑟曼(Uma Thurman)则是他的阿姨。

当然,富裕的家庭背景并不会告诉我们这些人必须面对的困难或他们所做的抉择。从某些方面来说,其他 人的评论只向我们展示了真相的冰山一角。无论是法曼法玛妮相对低调的作风,还是小野洋子家喻户晓的知名度,或是斯诺狂放不羁的脾性较之于罗斯乖巧的为人, 他们之间并没有真正在性格上或其他方面有任何共同之处。然而,有一点确实能够支持众人的这个看法:在这个极其多元化的艺术圈表面之下,家族财富确实可以起 到穿针引线的作用。

由 Create与英国几所高校合作进行的“Panic! What Happened to Social Mobility in the Arts?”调查研究的条幅。参与的学校有:伦敦大学金匠学院(Goldsmith College),伦敦大学 (University of London) ,谢菲尔德大学(University of Sheffield)以及伦敦政治经济学院(London School of Economics)。

艺术是一项富有开创性的、创业式的行为,创业者所具有的特质通常也能在艺术家身上看到。在线新闻 “Quartz“最近在一篇评论中斥责了大众将创业者尊为富有远见卓识的冒险者家这一狂热现象,其中解释道:“创业者之间最大的共性就是——金融资本已经 向他们敞开大门——无论是来自家庭财富、遗产继承或是因为家族的关系而获得的稳定资产。当人的基本需求得以满足时,那么要发挥出创造力也没有那么难了。”

而我们必须承认的是,极度富裕的出身并不是作为一个成功艺术家最典型的家庭背景。在甚为讲究阶级的 英国,《卫报》去年的一份调查总结到:“中产阶级的人们掌控了艺术“。我不清楚美国是否有类似的研究,但我想在此说说几个我了解的艺术家,他们2015年 都在纽约各大美术馆做了重要的展览:

沃夫冈·提尔曼斯,《予建筑师之书》(Wolfgang Tillmans, Book for Architects),2014 于2015年1月26日-11月15日在大都会博物馆展出

沃夫冈·提尔曼斯(Wolfgang Tillmans)的父亲曾是一个四处旅行的销售员和德国工具的出口商,而她的母亲是当地一名保守党的政客。

河源温的《今日》(Today)画作系列。他的回顾展于2015年3月6日-5月13日在古根海姆美术馆举行。

河源温(On Kawara)的父亲曾是一家工程公司的主管。

皮埃尔·于热受大都会艺术博物馆委托所作的楼顶花园项目,于2015年5月12日-11月1日展出。

皮埃尔·于热受大都会艺术博物馆委托所作的楼顶花园项目,于2015年5月12日-11月1日展出。皮埃尔·于热(Pierre Huyghe)作为一个飞行员的儿子得以跟随父亲游览世界,他也将自己国际化的世界观归功于此。

萨拉·查尔斯沃斯,《红面具》(Sarah Charlesworth, Red Mask),1983 她的个人回顾展于2015年6月24日-9月20日在新美术馆举行。

萨拉·查尔斯沃斯(Sarah Charlesworth)的父亲是一位工程师,也是Western Electric的一名经理。家庭成员经常跟随父亲工作的调动而去过很多地方。

多丽丝·萨尔塞多(Doris Salcedo)在古根海姆的个展(2015年6月26日-10月12日)

多丽丝·萨尔塞多(Doris Salcedo)在古根海姆的个展(2015年6月26日-10月12日)多丽丝·萨尔塞多(Doris Salcedo)的父亲以前是一个小商人,她的母亲则“通过制作精美的针线活来贴补家用“。

吉姆·肖,《我梦见我比强纳森·波洛夫斯基还要高》(Jim Shaw, I dreamt I was taller than jonathan borofsky) 他的回顾展于2015年10月7日-2016年1月10日在新美术馆举行。

吉姆•肖(Jim Shaw)的母亲是一名药物录入员,他的父亲从一位包装设计师成为了执证会计师。

阿尔伯托·布里,《Grande cretto nero》,1977 古根海姆美术馆,2015年10月9日-2016年1月6日

阿尔伯托·布里(Alberto Burri)的父亲是一位红酒商,他的母亲在一所小学任教。

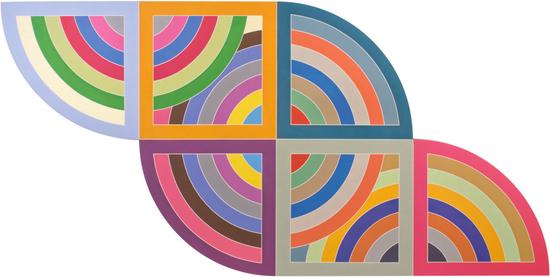

弗兰克·斯特拉(Frank Stella),《Harrigan II》,1967 其回顾展于2015年10月30日-2016年2月7日在惠特尼美术馆举行。

弗兰克·斯特拉(Frank Stella)的父亲是一位妇科专家,而他的母亲则是一位“喜爱艺术的家庭主妇“。

这些例子再一次说明,这是一个包罗万象的命题。不过,看起来那些在国际范围的艺术圈内享有一席之地 的艺术家,他们的背景与英国所做的那份调查结果基本一致:参与调查的绝大多数(76%)艺术工作者,他们的父母中至少有一人是从事经理级别的工作或是某一 方面的专业人士,也就是所谓的“中产阶级“工作者。

当然,艺术圈中另一个极端的例子也比比皆是。

雅各布·劳伦斯,《移民系列:第40组“大批移民抵达“》(Jacob Lawrence, The Migration Series: Panel 40 “The migrants arrived in great numbers”),1940-41 2015年4月3日-9月7日,纽约MoMA

传奇性的艺术家雅各布·劳伦斯(Jacob Lawrence,1917-2000)去年在MoMA进行的“移民系列“(Migration Series)展览,也在我所挑选的年度精选展览名单中。艺术家成长于美国大移民时期(1910-1970),由母亲艰辛抚养长大。而在美国经济大萧条期 间,劳伦斯也不得不出去打工来赡养失业的母亲。

佐伊·伦纳德(Zoe Leonard)的作品《模拟》(Analogue,1998–2009)第17章 2015年6月27日-8月30日,纽约MoMA Museum of Modern Art

佐伊·伦纳德(Zoe Leonrad,b。 1961) 是MoMA去年呈现的又一精彩展览。作为一个葡萄牙难民的女儿,伦纳德在ACT-UP的口述史项目中说: “我的家庭甚至算不上工人阶级,我们是真的非常贫穷。“

奥 斯卡·穆里略(Oscar Murillo)在“永远的现在:非时间性的当代绘画“(The Forever Now: Contemporary Painting in an Atemporal World)展览中展出的帆布装置 2014年12月14日-2015年4月5日

年轻的哥伦比亚艺术家奥斯卡·穆里略(Oscar Murillo,生于1986)尚未能在MoMA举办自己的个展,但在美术馆“永远的现在“(The Forever Now)绘画展中,他的绘画作品是最具有讨论价值的一个话题。穆里略可谓是一批靠努力奋斗才有所成就的当代艺术家的典型,有时候这在某一程度也反应了这个 艺术圈在论及“阶级”问题时是有多么不靠谱。这里,我想到的是收藏家族卢贝尔(Rubells)当初办曾了一个穆里略与哥伦比亚甘蔗糖工厂厂主的见面会, 艺术家的家庭曾在那里工作过。

我相信还有很多例子我尚未提及。但无论如何,在历数了一遍去年的一些精彩亮点后,我认为当代艺术的 社会背景的分布似乎还是相对均匀的。一旦偏离了“中产阶级“的基准,那么无论是偏向极其富有还是非常贫穷,都具有相同的可能性。与艺术经济向富裕阶级一边 倒不一样,正常的现实是相反的。

我始终还是坚持自己对罗斯的展览“Everything and More“的看法,去看一下吧!然而,在阅读了artnet自由艺评人布莱克·高普尼克(Black Gospnik)在《纽约时报》上撰写的有关罗斯的概况时,我发现一个相当引人注目的细节:

“为艺术而艺术的选择与成长背景并不相关,(我成长在)纽约上州的一个农场,晚餐桌上进 行的都是一个从事人道主义援助的母亲和一个作为城市规划者的父亲之间的一些沉重的话题。(她把一个细节撇得干干净净:她父亲所从事的所谓“规划”实则是在 建立一个庞大的地产帝国。其父是可持续住房的开发商Jonathan F.P。 Rose,他是冠名纽约自然历史博物馆“罗斯地球宇宙中心“(Rose Center for Earth and Space)以及布鲁克林音乐学院的“罗斯剧院”(Rose Cinemas)的罗斯家族的后代。)“

不过话说回来,出身名门的人对于阶级的问题一般都会采取这样的处理方式:对它完全置之不 理。没有一个艺术家会希望她/他的作品被当作通过不劳而获的优势所达成的产物,从而被人们遗忘。达什·斯诺的祖母同时也是他的赞助人克利斯朵夫·德·梅尼 尔(Christophe De Menil)曾经对一位记者诉苦说:“(人们)一直把达什和德·梅尼尔家族联系起来,这对他来说太糟糕了。大家都会认为,哦,他是依仗着家族的,或者他们 就会在你名字前加个封号,比如‘大亨‘之类的。“

然而,无论是出自公众的美好期许还是其自身的感知,视觉艺术在很大程度上都被赋予了一个 胸怀广大和体察重大社会意义的使命,而非专供有钱人把玩的诡异的亚文化,比如盛装舞会等等。而对这一话题的预谋性集体失声,阻止了人们对视觉艺术如何才能 成为众望所归的适普性和关联性事物作出进一步的建设性思考。

2015年度James W。 Ray杰出艺术家奖项获得者,作家大卫·席尓兹(David Shields)

此为一例:珍。格雷夫(Jen Graves)在《The Stranger》上发表了一篇很重要的文章,质问那些颁布艺术奖项、资助艺术创作的机构是否该应该努力确保颁发的奖金惠及到了那些真正需要它们的艺术 家。有一个相关的例子,即是西雅图艺术家基金会(Artist Trust)将最高5万元的艺术奖项授予了作家大卫·席尓兹(David Shields)。这个奖项的原意是为了帮助那些谋生艰难,需要钱支付房租和维持基本日常开支的艺术家们,然而无论公平与否,这样的结果都让人侧目。获奖 者席尓兹不仅自己出演了一部由詹姆斯·弗兰科(James Franco)导演的自传电影,而且他还从来不讳于公开讨论自己高达20万美金的收入。虽然这些并不足以让他归入那1%的高收入人群,但至少这些钱应付他 的“最基本需求“早已绰绰有余。此外,他还再次与弗兰科合作一本关于女歌手Lana del Rey的同人小说。

《Flip-Side: Real and Imaginary Conversations with Lana Del Rey》一书的封面。 作者:James Franco and David Shields 出版社:企鹅出版社

珍·格雷夫就这个问题向基金会施压。但该奖项的创立者则坚称“作品是否出色“是他们唯一的考量,基金会的董事还解释说,“‘考虑申请者的经济需求‘,我们从来都没有这么做过,我也不知道是否有其他人这么做过。”

同时,他坦承该基金会在三年前并没有考察获奖者的种族或性别,但自从他们开始考虑这个问题,该奖项 也更具有代表性。(尽管如此,考虑到种族和性别的问题与经济来源纠葛的程度,我还是怀疑他们在没有进行更多考量的情况下,奖项是否真的能做到全面的代表 性)。然而,当被问及艺术家的“需求“时,他们则声称“这侵犯了艺术家的个人生活。”

写有“Free Education To All“的条幅在学生占领Cooper Union校园期间,被挂在了学校教学楼前。

经济问题依旧是这个话题中心的一个盲点。事实上,这个盲点让我都不禁怀疑“越来越多的文化空间正被极度富裕的文化生产者所占领“这句论断是否有其正确性,可惜我目前唯一掌握的就只有这个数据。

那份英国的调查报告产生之时,正当政府对公共文化资金施行了大幅削减,而报告正是建立在艺术在社会流动性方面有所衰退的假设上的,所以 才会出现了“中产阶级的人们掌控了艺术“这样的结论。在美国,也有许多像Cooper Union免学费事件的结局那样的故事[编注:Cooper Union曾经是美国唯一一所免收学费的私立大学,鼓励最优秀的人才得到免费教育,但由于经营管理不善,于2013年开始征收学费,引起巨大争议],说明 那些出身平凡的人在艺术圈闯出一番天地的机会将更加微乎其微。

事实是,我真的不知道这样的比率将会小到什么程度。我们尚且没有把楼道里的灯打开,更不用说怎么厘清里面混乱的局面了。