全球化波涛中的菲律宾艺术

菲律宾,是大航海家麦哲伦丧生的蛮夷之地,也成为最早体验感受到全球化汹涌浪潮的一个地方。菲律宾的艺术体现了其在多重文化交织下如何组织、呈现自己的历程。今年外滩美术馆主办的“Hugo Boss亚洲艺术新锐奖”颁给了一位菲律宾艺术家,本报记者也借此契机走访了当地社会和艺术生态。

Kawayan de Guia作品《炸弹》(Bomba)

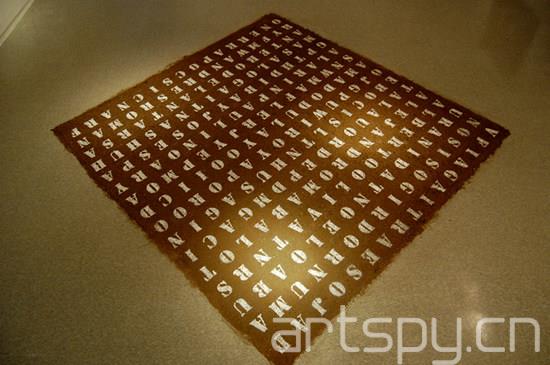

Kawayan de Guia作品《炸弹》(Bomba) 莱斯利·查韦斯的作品探讨了菲律宾的土地改革问题

莱斯利·查韦斯的作品探讨了菲律宾的土地改革问题1521年,葡萄牙探险家费迪南·麦哲伦穿越麦哲伦海峡,从南美洲的希望角出发,启动了横渡太平洋的航程。经过100天的跋涉,麦哲伦船队终于抵达了有居民的海岛。当他发现当地居民也说马来语,才意识到,这里离香料群岛已经不远,他们快要完成世界上首次环球航行了。麦哲伦说服宿雾岛的首领带领岛上居民接受了洗礼。为了进一步推行西班牙的殖民统治,麦哲伦插手附近小岛首领之间的内讧,却在战斗中不幸身亡。他的船员驾船完成了剩下的航程。20年后,即1542年,西班牙人以王子菲利普之名,将这片群岛命名为“菲律宾”,在吕宋岛建起了都城马尼拉,成为西班牙航队贯通美洲、中国、南亚的重要港口。

菲律宾,是大航海时代连接两个半球的关键节点,是大航海家麦哲伦丧生的蛮夷之地,也成为最早体验感受到全球化汹涌浪潮的一个地方。

菲律宾学者、策展人玛丽安·罗斯耶斯(Marian Pastor Roses)在其著作《卢纳和海德尔格:棘手的现代性》中讨论了这个拥有7000多个多样岛屿、在世界多重文化交织下发展起来的国度,如何在全球化的波涛中组织自己的身份与形象。艺术也成为其重要的切口。

菲律宾的骄傲,亦是西班牙的骄傲

早在旧石器时代,在中国南部、与我们隔海相望的这一片岛屿已有人类活动的痕迹。三国时期开始,中国便与其有政治和经济的往来。中国史籍中提到的吕宋、苏禄、麻逸等国均位于此地。菲律宾相继经历了苏门答腊人、阿拉伯人、西班牙人、美国人、日本人的统治,直至1946年,才以独立国家形象登上历史舞台。

在菲律宾的首都马尼拉,吸引最多游客的是西班牙时期的老城,这里拥有古堡和教堂,置身其中,让游人恍若穿梭时空。紧靠着王城区的南面区域,菲律宾政府建起了以国父黎刹为名的公园。这片区域曾经被作为西班牙统治时期的行刑地,1896年12月30日,民族英雄何塞·黎刹在此被处死,激发了1896年菲律宾革命时期当地人的民族热情。而今,这里成为菲律宾塑造民族身份的重要场所。

公园的一端是美国统治时期建成的黎刹纪念碑,另一端则有韩国赠送给菲律宾的拉普拉普雕像。正是拉普拉普在1521年4月27日那天率领麦克坦岛的当地人和西班牙人发生了冲突,航海家麦哲伦在这场冲突中丧生,遗憾地未能亲自完成环游世界的航程。而拉普拉普也被后来的菲律宾人视为第一个民族英雄。黎刹公园两侧排列着数十尊雕像,纪念几百年来针对殖民的反抗者领袖,以及唤醒国人独立意识的文化界人士。

尽管菲律宾实际上是由7000多个各不相同的岛屿组成的,本身很难说会有一种特有而一致的文化形态,但是作为他族统治历史的反面,菲律宾原住民的回应和抵抗成为了现今菲律宾民族认同的重要线索,而与不同其他民族的交往也构成了其文化的重要内容。例如,西班牙的统治为其带来了天主教的信仰传统,而美国则奠定了英文在菲律宾的主导地位以及其对于西方文化的认同。

在黎刹公园的东北角,坐落着菲律宾国家博物馆,该博物馆由两个部分组成,一部分是国家考古博物馆,另一部分是国家艺术博物馆。前者收藏着当地原始人的手工创造,以及在附近海域发掘的大航海时代的沉船文物,1992年在菲律宾海域对西班牙海船圣地亚哥号进行了考古发掘,船上发掘出大量中国的瓷器、日本的武士刀、葡萄牙的大炮和墨西哥的钱币,生动展现了400年前这条海路贯穿全球的盛况。

而在国家艺术博物馆,则展现了从西班牙统治时期开始的菲律宾近现代艺术成果:早期有一些比较简朴的天主教雕塑、画像,然后是博物学家在这片群岛搜集到并请当地工匠进行描摹的植物百科图像……随着历史的演进——数百年的发展——当地人对于这套西方艺术方式越来越娴熟,肖像画、风景画、雕塑……一方面,展现了当地的风土人情;另一方面,也不再局限于一目了然的殖民地的较低层次的艺术形式,而逐渐拥有了自成一体的格局。这种发展又与整体的欧美艺术进程关系密切。

胡安·卢纳(Juan Luna)、菲立斯· 海德尔格(Felix Resurreccion Hidalgo)、何塞·黎刹……这群19世纪下半叶来自菲律宾中上阶层的艺术家,他们不仅构成了菲律宾民族主义最初的视觉基础,也是当时西班牙艺术领域不可小觑的一股力量。

“卢纳和海德尔格是菲律宾的骄傲,也同样是西班牙的骄傲。他们出生于菲律宾,但他们也同样可以出生于西班牙,因为天才是跨越国界的……就像阳光、空气,是留给所有人的遗产;就像空间、生命、上帝,是放之四海而皆准的真理。”何塞·黎刹后来被追认为菲律宾国父,然而,在这批天才的先驱人物被塑造为国家意识形态的代表性符号之前,他们在追求民族认同和自由的同时,也都曾拥有过一份普世的心境。

罗斯耶斯认为,卢纳等人面临的情况实质上正揭示了现代化的棘手之处,而这也正是现当代艺术领域的一个悖论。

来自天堂的吉普尼

2002年德国卡塞尔文献展上,欧奎·恩威佐成为文献展历史上第一个非欧洲策展人。为了确立多元现代性的格局,他邀请到8位联合策展人,他们分别与欧洲、美洲、亚洲、非洲具有复杂的个人及专业联系。这种处理方式时至今日已经成为一种惯用手段,恩威佐本人也将其带到了今年的威尼斯双年展,但它是否能够有效地化解卡塞尔文献展或威尼斯双年展之中根深蒂固的欧洲中心主义呢?

菲律宾语和英语均是菲律宾的官方语言,而英语同样是当代艺术领域的通用语言。对于一个国家来说,它要经历多长时间才可以熟习一门外语,并将其中的“彼”与“此”所惯常指称的对象调整过来?又要经过多长时间,它才能将自己的主体性融入其中,让这门语言也得到对应的调整,更具有包容性和丰富性?对于以全球化为主要特点的当代艺术来说,它同样需要经历这样的情形。

在黎刹公园以南,沿着滨海大道前行2公里,是马尼拉市另一家重要的博物馆——马尼拉大都会博物馆,该博物馆起先在1976年由菲律宾中央银行出资建立,而后成立了专门的基金会,转变为一家独立、私有、非政治性、非宗教性、非营利的文化机构。这里不仅陈列着西班牙统治之前当地创造的黄金和陶器,也呈现了菲律宾近现代艺术的脉络。

尽管菲律宾过去100年的历史也充斥着政权更迭和社会起伏,但其在文化领域似乎始终保持着和西方的交流贯通和自成一体的连续性。波洛克的抽象表现主义、赫斯特的死亡指涉,在同时期的菲律宾艺术家这里均有相对的回应。与此同时,菲律宾艺术家也尝试着从本土元素之中寻找灵感,例如年轻的菲律宾艺术家谷口玛丽亚(Maria Taniguchi)的影像作品《天堂吉普尼》。

吉普尼是菲律宾一种特有的公共交通工具,这种色彩斑斓的车辆在马尼拉的大街上随处可见。据说,其原型是美国军队在这里留下的军用吉普车,经过当地人的改造后成为一种类似于“公交车”的存在。在东南亚典型的嘈杂而拥挤的街头,每一辆吉普尼都被涂抹得各不相同,车身上除了彩色花样,还有很多地名,均为这辆车路线行经的地点。乘客可以随意截停,随时上下车。吉普尼本身便是一种极具视觉冲击力并且极富当代性的存在,无怪乎菲律宾当代艺术家也会对它感兴趣。

谷口玛丽亚在一家名为“天堂”的车行寻找到一辆原型吉普尼,它是被一位海外人士订购的。不同于街头所见的吉普尼,它没有任何色彩,周身均是极具质感的不锈钢。谷口玛丽亚利用镜头对其进行了持久的凝视,不锈钢的表面反射出树影婆娑,有一种亦真亦幻的调调。

东南亚的独特声音

谷口玛丽亚11月26日刚刚获得了上海外滩美术馆主办的“Hugo Boss亚洲新锐艺术家奖”,继第一届专注于大中华地区之后,本届评奖又将视野延伸至整个东南亚区域,入围者包括来自缅甸、柬埔寨和菲律宾的艺术家。《东方早报·艺术评论》记者也借此契机走访了马尼拉,一觑菲律宾的艺术景观。

谷口玛丽亚在菲律宾当代艺术领域也颇为活跃。马尼拉当代艺术与设计博物馆11月21日刚刚结束的“棘手的当代”群展上,她的作品同样参与其中。

“棘手的当代”这个展览的初衷实际上源于前文所提到的罗斯耶斯的文章《棘手的现代性》,罗斯耶斯曾在文中提及,“现代性同时具备解放与禁锢的双重逻辑与效果,混乱了起始与结果,使得往昔的本地人无法准确把握艺术、权力和解放的关系”,从这点上来看,现代性的这种棘手性在当下的后殖民语境下依然是成立的。

该展览呈现了16位菲律宾当代艺术家的作品,大多数是70后艺术家,也有少数80后艺术家。他们的作品中,有流行于全球年轻人之间的戏谑和玩笑——例如伊科·里奇奥(Ikoy Ricio)将《大富翁》改造为一种比赛谁先死的棋类游戏——也有对于菲律宾本土文化、社会、历史、政治的探究和思考。

基里·达利纳(Kiri Dalena)的作品《被擦去的标语》(Erased Slogans,2008/2015)从历史资料中寻获大量上世纪六七十年代游行的照片——时值费迪南德·马克斯进行独裁统治,他在菲律宾实行军管,然而贪污腐败成风,社会矛盾四伏——艺术家将照片中的标语擦去,引发人们思考那些被抹去的信息。

艺术家莱斯利·查韦斯(Leslie de Chavez)将泥土撒在博物馆的地板上,组成了一面字母的地毯,仿佛是一种英文的寻字游戏,隐藏在其中的,是在菲律宾土地改革中丧生者的名字。麦哲伦第一次踏上这片土地,便盘算着将其献给西班牙国王。自那以后,土地的集中化问题始终延续,谋求改革的努力也一直延续到21世纪。

1987年的曼丢拉屠杀事件和2004年的路易西塔大庄园屠杀事件是其激烈冲突的血腥恶果。其中,路易西塔大庄园是菲律宾现任总统阿基诺三世的家族产业,阿基诺本人也拥有份额。直至2012年4月,菲律宾最高法院维持先前判决,要求路易西塔大庄园的拥有者必须将5000公顷土地中的4300公顷以低价分售给当地6296名农民。土改以此为节点暂时告一段落。而在博物馆中的这面泥土的“地毯”,则以明晃晃的黑底白字,依然时刻提醒着人们艰难推行社会进程的血色代价。

Kawayan de Guia在展厅天花板上悬挂了大小不一的“鱼雷”,其表面仿佛迪厅的镜面一样华而不实,作品名“Bomba”有一语双关的妙趣,既是西班牙语中的“炸弹”,也指1980年代流行的软色情电影。“我的真正目的是要营造派对的疯狂。”艺术家如是说。这种异样的情绪,或许不仅弥漫于菲律宾,也弥漫于全球各处。

菲律宾的当代艺术似乎未曾像中国当代艺术这般一度在世界艺术界掀起流行的旋风,然而,另一方面,它却始终保持着自己的步调,随着菲律宾社会的进程并行前进,也在全球化的平台上为世界提供一种独特的声音。