洞见被蒙蔽的现实“无以复加” 群展开幕

“无以复加” 群展的艺术家们在现场交流

(雅昌艺术网讯)2016年12月8日,798艺术区今格空间群展“无以复加” (I can’t do more than I do)开幕。 展览呈现白清文、李昶、廖斐 、Antonia Low[英]、蒲英瑋、宋建树、萧潇七位艺术家,包括装置、摄影、录像、雕塑、独立出版物等多种媒介的新近创作,策展人黄诗云。

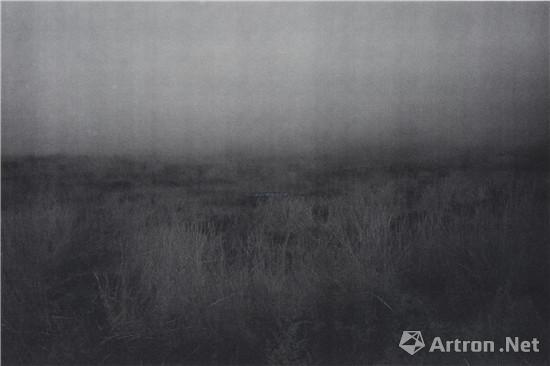

艺术家萧潇和影像作品《不息》

展览现场

萧潇,不息,单屏幕录,黑白,有声,10’05”,2016

进入展览现场,首先被艺术家萧潇的影像作品《不息》所吸引,一个二手市场上买来的旧座钟,置身于一浪一浪拍打的海滩。但异样的是这个图像整体的以顺时针做圆周循环的转动。萧潇对雅昌艺术网说:“我把拍摄影像的云台倒置,摇动手柄获得这样的影像,座钟、海滩、天空以一个圆点旋转的时候,个人们直接提示,重新感受时间和时间的不确定性。”萧潇1984年生于湖南,2008年毕业于中国美术学院,现工作生活于北京。

展览现场

廖斐,《125/120/115》,黄铜,120cm(直径)×5cm(高),2016

廖斐,《与墙体共同指向地心》,综合材料,尺寸可变,2016.JPG

李昶,《池》,丝网版画,4种黑色粉末套色,综合材料手绘,48×72.3cm×15,2016

李昶,《池》No.1,丝网版画,4种黑色粉末套色,综合材料手绘,48×72.3cm,2016

李昶,《池》No.1,丝网版画,4种黑色粉末套色,综合材料手绘,48×72.3cm,2016

这次展览的艺术家除了Antonia Low是英国艺术家之外,其他的艺术家大都有在国外留学的经验。其中包括,李昶1986年生于中国北京,2010年毕业于中央美术学院造型学院,获学士学位,2014年毕业于英国皇家艺术学院,获硕士学位,目前生活工作于伦敦、北京;蒲英瑋1989年生于山西,2013年毕业于四川美术学院油画系,获学士学位,2014年至今就读于法国里昂国立高等美术学院,现生活工作于法国里昂及中国北京。

Antonia Low,《奥莱瓦诺罗马诺》I&II(局部)

Antonia Low,《奥莱瓦诺罗马诺》I&II,丝绸打印,450×280cm,2016

在展览的中间位置,是Antonia Low的作品《奥莱瓦诺罗马诺》,作品是从天花板垂落至地上的薄纱,而纺织物的每一个褶皱之间的距离都与历史的时间刻度以及发生的事件相关。薄纱上的图像又是一处历史的遗迹,印象而相互呼应,厚重的历史以轻薄的薄纱之间形成一种异样的错位。艺术家是在德的华裔英国艺术家,1972年生于英国利物浦,1996-2003年就读于明斯特造型艺术学院自由艺术系,2001-2002年就读于伦敦大学金史密斯学院,获硕士学位,现工作生活于德国柏林。

就像策展人黄诗云对展览主题阐述,在物质充盈、观念过剩的当下,所有关于“少”的讨论都是以“多”为前提的。“多”才是今天的现状与事实。在对于“多”的管理和反思中,主张“少”有着讨巧的、立竿见影的效果,而讨论“多”,多至无以复加,才是真正刺激且具有挑战性的事。今天,对于“多”,对于“无以复加”的猜想,希望引出对于一些具有超越性的实践。

艺术家宋建树与作品《等量齐观》

宋建树,等量齐观I, 钢筋焊接,24cm(直径)×100cm(高),2014

宋建树《等量齐观I?》局部

在展厅的中央矗立着一件由一公里钢筋切割成1000段,再重新焊接并置成的圆柱体金属块,艺术家宋建树把钢筋头用金属覆盖并打磨光滑,仿佛这是一根钢筋而已。宋建树对雅昌艺术网说:“我把一公里转换成了现在这样一个高一米的金属圆柱。是对物体的计量单位转变后物性的重新认识。”1982年生于湖北宜昌,2005年毕业于湖北美术学院雕塑系,获学士学位,2011年毕业于中央美术学院雕塑系,获硕士学位,现工作生活于中国北京。

无以复加是对于极致的激进追求中铺张、滥黩、贪溺的行动,是结果与最理想之得宜状态失之交臂的一刹,是所有积极的努力叠加成过犹不及的局面。 而“无以复加” 是在创作过程中,对“表达” (express) 的终点和“表现” (depict)的边界的无限逼近和反复诘问。它是创作者在经历了穷物之所用,尽吾之所能的种种努力之后的主动坦陈。它在艺术家朝着终点和边界奋力前进时的怀疑、提醒自己,慎防思想上的怠惰以及实践上的轻曼。终点往往是短期内智识上的盲点,边界可能是洞见被蒙蔽的区域。创作者主动将自己引向这般可疑,甚至险恶的境地,追问如何切换感知系统,如何打乱自己的创作,如何制造新的问题和新的可能。

“无以复加”更是创作者对创作冲动、工作惯性乃至行业集体无意识的主动逃脱 。从这一点上讲,“无以复加”是克制的,警醒的,反叛的。它在过往所有的努力积攒成最大势能之际,开个小差,离题式地顾左右而言他,变节式地出尔反尔,甚至自弃式地有其极而不用,明知其可为而不为,让作品重新成为鲜活的问题现场,使新的关切在作品内部诞生,进而营造一种出其不意的“冲破之境”。

艺术家蒲英玮

蒲英玮作品现场

蒲英玮,《马赛故事》,综合材料,尺寸可变,2016

蒲英玮,《我爱美国,美国爱我》,黑色毡布,尺寸可变,2016

蒲英玮《马赛故事》局部

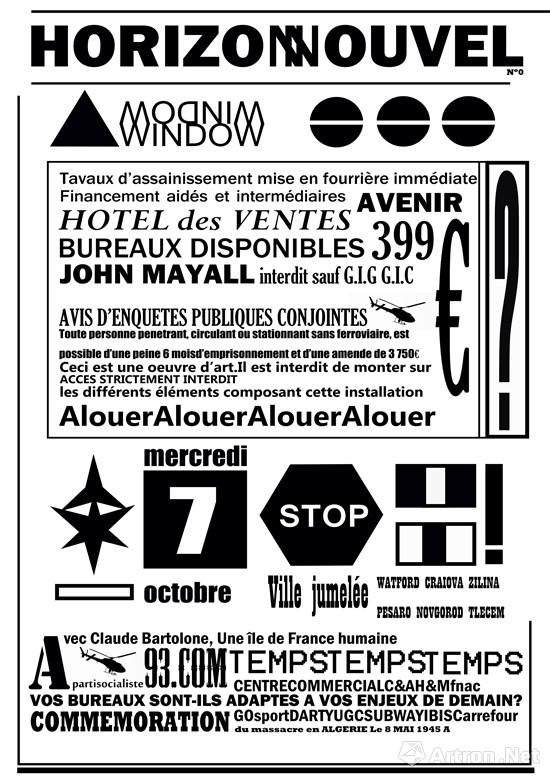

蒲英玮《新界杂志》创刊号0封面

在展厅的尽头,是艺术家蒲英玮的三组作品,这三组作品被艺术家称为是来自于“现实主义”。其中《马赛故事》是艺术家在马赛的一次旅行中所见到的当地人的建筑与生活状态中获取的创作资源。“我感觉这件作品是我在置身法国的现实之中,却于中国的现实形成了一种比较,并投射在我的内心。”蒲英玮在欧洲的学习,让他重新去观察不同的文化、经济、政治与自己的经验之间产生的关联。

白清文,《我走以后》1,艺术微喷,46×70cm,2015

白清文,《我走以后》2,艺术微喷,46×70cm,2015

展览主题受到今格空间开幕首展“虚空:禅意之维”艺术家彼得·丹斯布鲁(Peter Downsbrough)对针其作品评论曾经做出的回应之启发,探讨艺术家个体对当下生存与创作环境中做出的独特思考与回应。

据悉,展览将展至2017年1月21日。

责任编辑:赵江伟