收藏大家庞莱臣的后人为什么要状告南京博物院

近现代收藏大家庞莱臣的后人50多年前曾向南京博物院无偿捐献了一百多件历代名画,然而其后南京博物院和庞莱臣后人又有着近半个世纪的龃龉,包括南博从“虚斋旧藏”借走的两幅古画的所有权以及捐赠、征集的总数,以及自去年以来的庞家名誉案。《东方早报·艺术评论》本期将对此进行调查,同时考察博物馆和捐赠人各自究竟有着怎样的权利和义务。 陈诗悦

庞增和称南博因办画展借用的元代吴镇《松泉图》 “可笑,你说是不是可笑至极!”这是近现代收藏大家庞莱臣的曾孙女庞叔令在与《东方早报·艺术评论》四个多小时的对话里讲起最多的一句话。她与南京博物院持续一年多的三件官司前不久终于等到了一审判决,她仍然无法理解,怎么会有人“冒充”庞家后人,而捐出一百多件名画的父亲,怎么就成为南京博物院(以下称南博)画册中指称的“败落子孙”? 2016年7月,苏州市吴中区人民法院对庞莱臣后人状告南博以及徐莺的侵权责任纠纷和名誉纠纷做出判决,这三场持续了一年的官司有了初步的结果。法院驳回了原告庞叔令(庞莱臣曾孙女)对南博和时任院长徐湖平提起的侵权诉讼请求,但认定南博策展人庞鸥在南博画册里所撰写的专论捏造并散布虚构事实,侵害了庞增和的名誉权,判决南博和庞鸥均应承担侵权责任。 《东方早报·艺术评论》试图联系南京博物院与庞鸥本人,但庞鸥表示自己只是策展人,在展览前不认识庞家后人,如需要采访,按照程序找南京博物院院办。而南京博物院则一律对此事缄口不言。 2014年12月26日,“藏天下:庞莱臣虚斋名画合璧展”在南京博物院开幕,庞莱臣是民国书画收藏的集大成者,号虚斋,那次汇集了南京博物院、故宫博物院和上海博物馆收藏精品的大展算得上是庞莱臣逝世以后其书画珍藏集中的一次展示,共展出70多件(套),200余幅“虚斋旧藏”古画。 藏品中,来自南京博物院的馆藏全部得自庞莱臣的长孙庞增和在上世纪五六十年代的捐赠和被征集,作为庞增和的女儿,庞叔令受邀参加了展览的开幕式,也收到了南京博物院为展览编撰的画册,未及细看,回家后的庞叔令将画册分发给亲友。不久,庞家亲友发现同年2月2日出刊的某周刊关于画展的报道,多有虚假不实信息。不料没过多久又接到亲戚的来电,直斥她没有仔细审阅南博画册,南博的画册发表了让庞莱臣后人蒙羞的言论——原来,在画册里有南博副研究员、展览策展人庞鸥所撰写的专论,其中提到庞家败落,“庞莱臣后人败落到卖画为生”。之后,为期整整一年的官司就此展开。

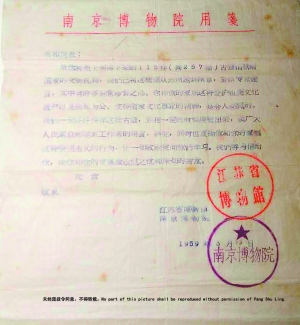

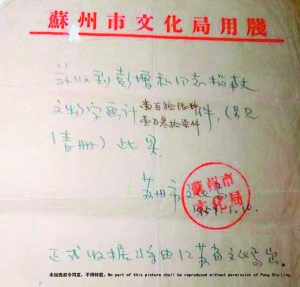

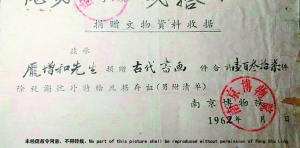

1959年,南京博物院致庞增和感谢信 捐赠藏品支援国家 南京博物院和庞莱臣后人的纠纷由来已久。1988年,庞莱臣的长孙庞增和曾经同南博就两件“虚斋旧藏”古画的所有权问题闹上过法庭,当时法院判决南博向庞增和支付两幅画的画款并连同近三十年的利息共四万多元。但是直到此次诉讼,庞叔令才得以见到当时年的卷宗,并了解到许多父亲并未告知她的情况。 庞莱臣是民国时期的收藏大家,他育有一子,31岁时病故,留下尚在幼年的两个儿子庞增和与庞增祥,两兄弟从小就由祖父母带大。不过也因为独子的早逝,庞莱臣将弟弟庞青臣(城)的儿子庞维谨过继来作为嗣子。1949年2月庞莱臣故世,之前,他就将自己的藏品分为三份,留给了两个孙辈和这个嗣子,另有一小部分藏品由继室夫人庞贺氏保管。这位继室夫人比庞莱臣小30多岁,庞叔令从出生便和这位曾祖母一起生活,一直到1970年代初期。 虚斋名声在外,很多大型的国家博物馆机构都希望能够得到其藏品。1958年11月,在解放后恢复本名的贺明彤(庞贺氏)突然迎来一位几十年都不曾往来的表弟郑山尊,他代表江苏省文化局到苏州造访庞增和家,说了不少对庞莱臣溢美之词,然后便一再陈述国家的困难与南博库藏的捉襟见肘,希望贺明彤与庞增和能够鼎力相助,捐助一部分庞老先生的旧藏古画。现今的南博前身是1958年原中央博物院、江苏省博物馆和苏南文管会合并而成。 虽然庞家几代人一直热心公益,但捐出祖藏文物仍然需要巨大的决心,在郑山尊多年说服动员下,抑或时势所然,1959年1月,庞增和一次性向南博无偿捐赠了137件/套“虚斋旧藏”古画,这其中五分之四,都成为后来南博的一级藏品。 全部137件(116种、268幅)藏品在1959年1月交付完毕,在庞叔令苏州的家中,她向《东方早报·艺术评论》出示了当年她父亲庞增和亲笔编写的清册,字迹端正如同印刷一般,分为册页、立轴、成扇,时任苏州文化局局长的段东战和苏州博物馆馆长钱镛都在各页分别写下“以上逐件点过”。不久江苏博物馆和南博出具公函确认收到“虚斋旧藏”古画115件,并对庞增和及家属捨私为公的精神表示感佩,承诺一定好好保管这批古画。庞增和因对115件这个数字与捐赠件数不符提出异议,南博承诺会按照捐赠规定出具手续清册。 1962年12月6日,江苏省政府在苏州召开了颁奖大会,由院长曾昭燏先生亲笔题写了奖状赠予庞增和,并附上了捐赠的137件/套捐赠文物资料收据及清单。颁奖大会后,南博继续对庞增和进行动员,这次是以征集的名义。感佩于曾昭燏院长的人文关怀,庞增和全家决定将部分“虚斋旧藏”古画征集给南博。此段史料,在南博2009年出版的曾昭燏日记里都有记载。从1962年12月至1963年11月之间,南博向庞增和家征集了11件“虚斋旧藏”古画。其中除了宋徽宗赵佶的一幅《鸲鹆图》出价1万元外,其他几件都以象征性的价格给了南博。 1963年,南京博物院的一位名叫徐沄湫的征集员到苏州拜访庞增和,以开画展为由,希望向庞增和借两件画:一幅是元四家之一吴镇的《松泉图》轴,另一件是清初吴历的《仿古山水册页》。徐沄湫称展期三个月后就归还,庞增和也就没有在意,将借据与家中画作卷在一起而没有专门收好。岂料这次画展没有邀请庞家人前去参观,借走的两件“虚斋旧藏”古画也就此杳无音讯。自1959年-1964年,庞增和这一支在南博的“虚斋旧藏”古画为137+11+2共计150件/套,而庞家与南博近半个世纪的龃龉,就集中在借走的两幅“虚斋旧藏”古画和捐赠、征集的总数上。

1959年,苏州市文化局收到庞增和捐赠137件文物字画的收据。 借画被判决“卖画” 南博时任院长曾昭燏在1964年12月自杀身亡,厚道的庞增和心中虽然焦急两幅画作的归属,但也不好意思在这个节骨眼去向南博“讨债”,不久,就是十年“文革”。 上世纪60年代中期,庞增和全家被下放至位于苏北的大丰农村,而庞家在苏州的宅邸也免不了遭遇抄家。彼时已经14岁的庞叔令对当时的情景记忆犹新,在她的印象中,苏州博物馆对于庞家很是重视,特地找了苏州市三中的一些高中生开了一个会,叮嘱他们“庞家吃饭的饭碗也不能砸,都是宝贝”,因此这些学生来的时候都小心翼翼,几天的抄家,将家中的古画和古董都装在卡车上被抄走了。 1979年,在农村待了十多年的人们开始陆续回故乡,庞增和也在这一年回到苏州。回家后的庞增和仍然惦念着出借给南博的两幅祖父传给他的无价古画,便去向南博讨要。与1950年代南博对庞家人百般殷勤的态度不同,这一次,庞增和遭到的是冷遇。 庞叔令的母亲王念瑛直到最近的官司时才谈及当时的细节:自1979年到1988年间的十年内,夫妻俩几次到南博讨要两幅画作,却被干晾在办公室无人接见。特别是当年到苏州参与征集的姚迁院长,曾经的殷勤变为冷漠,使庞增和夫妻心酸不已。庞增和遂在1988年向南京市玄武区人民法院提起诉讼,希望确认两件“虚斋旧藏”古画的所有权。 尽管庞增和称南博因办画展借用《松泉图》和《仿古山水册页》,但他已经无法提供实据(称借据在抄家时同其他画作一同抄走)。最终,法院判决两幅画系南博从庞增和处征购,但未付画款,因此判决南博支付庞增和2.6万元画款以及2.8万元的利息。 对于这件案子的判决,庞增和当然难以接受,除了“借”出去的画没有讨回外,南博在法庭上的态度也让他心寒。南博(时任院长梁白泉)在答辩状上的质问,为什么庞增和要在当时的征集人员徐沄湫去世以后才来提起诉讼?言下之意即“死无对证”。庞增和认为自己已经无偿捐赠了137幅/套祖父的旧藏古画,怎会就两件讹诈南博? 况且,徐沄湫在1975年已经去世,而那时的庞增和仍在大丰农村劳动。 案子暴露出的另一个问题,是南京博对于馆藏登记系统的混乱。由于庞家这边借据的缺失,法院采用的证据即1978年南京博物院一级藏品简目,其中《松泉图》和《仿古山水册页》均登记为捐赠,而后者的捐赠人登记为南京藏家陶白而非庞增和。陶白向法院否认捐赠了此本册页,称自己只是看过而已,而徐湖平向法院的解释是,“是当时的院长姚迁关照,将这件藏品登记在陶白名下。”这位姚迁院长,已经于1984年自杀身亡。 另外,尽管南博强调两件古画先称是捐赠后改口为征集而非借用,南博未向法院提供类似1962年给予庞家的一式两份的捐赠凭证和清单。案子二审后不久,庞增和就被查出患了肝癌,于1995年离世。

南京博物院1963年的档案中,吴镇《松泉图》的来源被写为“庞增和先生捐赠”。 无法查证的“亲戚” 如果说1980年代末庞家与南博的官司集中在“虚斋旧藏”古画的所有权上,那么自去年以来庞叔令与母亲王念瑛与南博以及前院长徐湖平、副研究员庞鸥之间的纠纷则更多地关系到庞家的名誉。 问题出在三篇文章上。 其一是南博时任院长徐湖平2005年为《庞莱臣旧藏·庞增和捐赠古代绘画选》所撰写的序言,分歧还是在藏品数字和是捐卖还是捐献上。序言所言的“1956年贺明彤女士希望能够将家中旧藏古画捐卖……,在郑山尊局长与庞家长达八年的友好磋商下,庞增和先生最终分别在1958年至1968年间将家中所藏古代书画陆续献出,共计135件作品。”这本画册收录了共计70件庞增和捐赠的“虚斋旧藏”古画精品,但根据庞叔令的比对,其中有10件都是1963年征集的11件中的,包括宋佶的《鸲鹆图》。即便只算上1958年一次性捐赠的137件“虚斋旧藏”古画,135件的件数也有缩水,更何况,并不存在“贺明彤希望捐卖……,长达八年的友好磋商……”。 另外,序中提及“由于庞家作出的贡献,江苏省委也一直关注他们的处境,关心他们的工作和生活状况。早在50年代末,就特意安排20余岁的庞增和先生在苏州沧浪区房管局工作;1959年又安排庞增和先生赴上海参加中华人民共和国10周年大庆观礼。”而事实上,庞增和在房管局的工作并非南博安排,也不存在观礼一事。这一叙述,在王念瑛和庞叔令看来,会让人误解庞增和以捐画为条件换取利益。 第二篇文章,即文首提到的《三联生活周刊》为2014年底“藏天下”展览所撰写的《庞莱臣“虚斋”名画:藏家的趣味》。在南博,一家知名媒体在采访了策展人庞鸥向庞鸥介绍的庞氏后人徐莺,除了依旧对不上盘的藏品总数外(这次是由南京博物院古代艺术研究所所长万新华所述,南博共藏有虚斋藏品137件),自称庞赞臣曾外孙女的徐莺在接受采访时告诉记者,她的曾外祖父庞赞臣是庞莱臣的堂弟,曾经是庞莱臣家族事业和公益事业上的总代理人。不仅帮忙打理家业,还是他的遗嘱执行人,这样一来,庞莱臣才可以潜心在收藏和书画保护中。 如前文所述,庞莱臣在自己去世前已经亲自将财产分为三份留给三个子孙,并不存在所谓的遗嘱执行人。更令庞叔令感到蹊跷的,在南博“藏·天下 庞莱臣虚斋名画合璧展”画展出现的“庞家后人”徐莺。 同徐莺的初次见面,是在“藏·天下 庞莱臣虚斋名画合璧展”开幕式当天,南博一工作人员向庞叔令介绍这个30岁出头的年轻女人,说这是你们庞家人,是庞赞臣的曾外孙女,庞叔令当然感到高兴。在南博招待的午宴后,两人有机会闲聊,庞叔令便觉得有些不对劲。“我觉得她讲的话和她的年龄不符合,好像要极力向我证明什么,但是提到家里的事情却漏洞百出。”庞叔令这样说。“最明显的一个例子就是她提到小时候在奶奶家看到一本册子,上面有贺明彤的名字,也就是我的曾祖母。我一听就觉得有问题,因为她说看到的册子是解放前的,但是我的曾祖母在解放前不叫贺明彤,而是随夫姓叫庞贺氏,我当时没有细想,只是觉得感觉不好。” 自看到2015年2月那家周刊的采访文章,庞叔令才感到不对劲,她立刻写信给南博相关人员,询问徐莺的身份。万新华收信后马上来电,对庞叔令说不要多想,以后再也不会有这样的事情发生了。并称徐莺还只是个学生,是来南博学习的,院领导也知道这件事。 庞叔令心里仍有疑问,于是在四月给在杭州师范大学工作的徐莺去信,希望她能够出示自己在接受采访时所陈述内容的有效证据,但从未收到回复。于是庞叔令将徐莺也诉至法院。与徐莺的纠纷集中在了两个问题上,一是她本人的身份与庞赞臣的关系,二就是由此而来的她所叙述的庞赞臣与庞莱臣是否发生的事项。 在周刊文章中对徐莺的介绍是“专注于研究中国绘画与思想的博士生”,而事实上,经过庞叔令和家人的查证,徐莺的本科为生物专业,研究生阶段就读于杭州师范大学,其硕士论文是关于“建兰花叶病毒和齿兰环斑病毒的细胞分子生物学和免疫学研究”。直到2016年9月才作为委培生就读于中国美院美术史系,研究课题正是“20世纪书画收藏——以庞莱臣为例”,也就是说,9月才刚刚入学的徐莺,在12月的“藏天下”展览上就被作为庞莱臣收藏的研究者以及庞家后人介绍给了记者。经过周刊向法院提供的书证表明,当时的介绍人正是南博的庞鸥。 由于个人身份关系的确认,不仅关系到当事人之间人身关系和财产关系的变化,还涉及一定的社会伦理道德,所以法院对此的判定有相当严格的标准。“徐莺还让我证明我是庞莱臣的曾孙女的直接证据,可是她自己却拿不出向记者陈述事项的直接证据。”庞叔令讲到这一段依然情绪激动。 在法庭上,她提交了上海市档案馆馆藏的民国时期庞莱臣与庞增和口卡档案和解放后苏州市公安局的户表,以及证明庞莱臣与庞叔令亲属关系等证据,以证明自己是庞莱臣的曾孙女。而法院认定徐莺无直接证据,其所出示的证据不具有完全排他性,因此不认定庞赞臣为其曾外祖父。 至于庞莱臣和庞赞臣是否存在关系,庞叔令告诉记者,老太太(贺明彤)曾说过,老太公(庞莱臣)和庞赞臣的关系是不好的,早就没有来往了。 世人都知道庞莱臣与美国的大藏家弗利尔之间有一段文化往来的佳话。庞叔令向《东方早报·艺术评论》出示了从弗利尔美术馆拿到的上个世纪初庞莱臣与弗利尔之间往来的书信,其中1919年的一封去信中,当时仍用庞元济名的庞莱臣这样写道:“我的堂弟庞赞臣正在前往美国的路上,他和我们的商业往来已经割断了。我信任你不会跟他讨论我们生意……”弗利尔对此还有回信,说自己“身患重病不得不留在纽约,我收到你堂弟近日在纽约的消息,希望在近日能与他有一次短暂的谈话。……关于你和堂弟之间的商业往来割断一事我已经注意了,对以后一切可能发生的商业上的要求,我也乐于根据你来信的意思照办。” 另外,从1933年民国时期实业部颁发的龙章造纸厂的营业执照来看,董事名单里有庞莱臣的名字,而直到1937年,造纸厂的股东变更后,才有张静江(董事长)和庞赞臣的名字,“因为庞赞臣是跟着张静江的。” 因此,庞叔令认为,徐莺向知名媒体记者所称均无有效证据,其所说的庞赞臣是庞莱臣的遗嘱执行人,并为其打理家业之说均非事实。

1962年,南京博物院开具的庞增和捐赠137件古代书画的收据。 “子孙败落,卖画为生”? 无稽之谈! 如果说无法证明自己身份的徐莺仅仅让庞叔令觉得“荒诞无稽”的话,那么南京博物院副研究员庞鸥在“藏天下”展览画册中所撰写的专论中将庞增和无偿捐赠和被国家博物院征集古画的行为描述为“败落到卖画为生”则真正触动了庞叔令的神经。 除了在接受周刊采访时所叙述的一些事实被庞叔令认为没有根据以外,庞鸥的专论中提到“庞莱臣不会想到,他的子孙也会和平等阁主狄葆贤晚年一样,败落到卖画为生的地步”。庞叔令认为,这是对父亲庞增和捐赠义举的肆意践踏,和对庞莱臣子孙社会评价严重降低。 双方在“卖画”这个词语的解释上产生了争议,庞鸥认为,庞增和的捐赠和征集是事实,但对博物馆来说是征集,对庞增和来说就是卖画,表示不同,含义一样,就是买卖,因此庞氏后人卖画是客观事实,而整篇文章中表述了真实过程以及其对建国初期庞氏家道败落、子孙境遇堪忧、藏画散佚表达出了同情和无奈。而庞叔令则坚持认为,征集是南博主动要求的行为,且无偿捐赠137件/套与征集11件,能与“败落到卖画为生”画等号吗?庞鸥的表述是对庞增和的不敬和对庞家后人的污蔑。 为了进一步证实自己所言非虚,庞鸥在法庭上出示了2010年8月底的新闻报道,内容是关于南京艺兰斋美术馆的一件镇馆之宝——明代仇英《江南春》图卷。这幅图卷曾经诗人袁永之、“话雨楼”王任堂、“过云楼”顾麟士、“虚斋”庞莱臣所藏,甚至于在1953年,时任国家文物局局长郑振铎写给上海文管会会长徐森玉的信中,还将这幅《江南春》作为“非要不可”的征集对象。根据报道,此画归于庞莱臣在苏州的女儿,在上世纪90年代被艺兰斋所收藏。 且不论这篇后来被广泛传播的报道让庞莱臣又凭空多出了一个“女儿”,庞叔令发现,父亲庞增和在1959年一次性无偿捐赠给南博的137件/套馆藏清单中,这件仇英的《江南春》图卷赫然在列。 从当时的报道来看,这幅《江南春》得到书画鉴赏大家杨仁恺的鉴定,不应有假,那么50年代就进入南京博物院库房的藏品,为什么会在90年代流落至市场,又在当下,被用来作为指责庞家后人“卖画为生”的证据呢?事实上,问题又归结到了庞家人捐赠和被征集的古代书画总数上。然而,南博除在1978年出版过的一级藏品目录、2006年出版了70件的庞增和捐赠虚斋名画精选以外,从未向庞家后人提供过完整的捐赠账目。

1962年11月,江苏省人民委员会颁发给庞增和的奖状 庞叔令没有做过多的猜测,但她认为,父亲将家藏捐献给国家的义举曾经让她觉得很自豪,不过,“从‘藏天下’之后,我心底那最美好的一点念想都消灭了。我们已经捐赠给国家的,无怨无悔,只要国家好好保存。但是有些人将我曾祖父和我父亲,将庞家几代人的心血和尊严践踏到这个地步,我们决不允许。”自去年5月至今,庞增和的遗孀王念瑛和女儿庞叔令屡次向南博申请公开捐赠古画账目等信息无果。现在,她只希望南博能依法依规出示完整的账目,让一切透明化,依法让捐赠人监督、让社会公众监督。 撰稿期间,记者期望能够得到南京博物院和庞鸥本人的回应和解释,庞鸥表示自己只是“藏天下”展览的策展人,不认识庞家人,如要询问此事,需要先按照程序找南博院办。南京博物院负责宣传的工作人员也表示,就此事目前不接受采访。 截至截稿前,距离法院判决南博和庞鸥向庞家赔礼道歉的一月期限已过,据悉,庞鸥已经向苏州市中级人民法院提起了上诉。 庞增和捐赠与征集的虚斋旧藏在南京博物院的总数究竟有多少件?为何1959年已经捐赠给南博的“虚斋旧藏”古画会在上世纪90年代出现在市场上?甚至关系到更大一些的问题,博物馆和捐赠人究竟有怎样的权利和义务?这些尚无法通过几场官司就能得到明确的答案。

责任编辑:赵江伟