北京海关历史上最大一次罚没文物移交在京举行

中国经济网北京12月17日讯 12月16日,北京海关向北京市文物局移交罚没文物暨《海关罚没文物移交工作办法》签字仪式在京举行。国家文物局副局长关强出席仪式,并见证了北京海关将多年来罚没的一万多件文物移交给北京市文物局。据了解,此次移交的罚没文物无论是数量还是种类,都是北京海关历史上最大的一次。

签字仪式

关强在讲话中指出,文物是不可再生的珍贵文化资源,是历史记忆和民族精神的载体。加强文物保护,为中华民族留住文化根脉,是我们共同的责任与使命。多年来,海关与文物部门通力合作,守土尽责,共同捍卫文物安全,使大量文物免于流失。2015年,国家文物局与海关总署签署《合作备忘录》,进一步完善了文物进出境协同监管、打击文物走私、规范罚没文物保护管理等工作机制。此次罚没文物移交,既使国有文物资产得到妥善保护,也彰显了我国打击文物走私、保护文物安全的坚强决心。他要求收藏单位认真做好文物的建档、保护、研究、展示和宣传工作,充分挖掘与发挥文物的学术、文化和社会价值,提高全社会的文物保护意识。同时希望北京市文物和海关部门建立更加紧密的协作机制,共同守护好文物国门。

据文物代管单位首都博物馆专家介绍,海关移交的文物,涵盖了自新石器时代至近现代的物质文化资料实物,时间跨度长,材质品类丰富,其中不乏具有重要历史文化价值和工艺美术价值的精品。这些文物将在填补首都地区国有馆藏文物缺项、丰富各博物馆的收藏品类资源方面发挥积极作用。

据中国经济网记者了解,此次北京海关移交的文物包括陶瓷、钱币、玉石、书画、古籍拓本、杂项等六大类,共计17901件。其中,有不少文物属于标准器物和器形,具有重要研究价值和很好的展览展示效果。

北京海关、北京市文物局相关负责人表示,文物移交工作是海关打击文物走私、发挥把关职能、强化涉案财物管理效能的集中体现,为这批文物得到更好保护与充分利用创造了条件。北京海关和文物部门将进一步密切合作,提高执法效能,加强法制宣传,积极扩大海关执法与文物保护的社会效应,为保护好、利用好文物作出积极贡献。

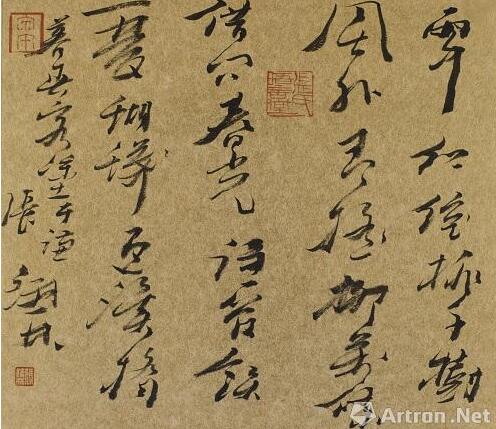

中国经济网记者注意到,有一件看似普通的灰陶瓦当,被专家定义为研究先秦建筑工艺发展状况的难得实物。专家介绍,这件饕餮纹瓦当,应出土自河北易县,是战国时期燕国都城建筑上的陶质构件,历史信息丰富。此外,以明中期青花双鹿纹大盘、清乾隆釉里红福寿三多纹梅瓶、清乾隆外销青花花卉纹镶铜口军持等为代表的官窑和民窑瓷器,是反映明清时期景德镇烧造、远销海外各类瓷器工艺的珍贵实物,具有重要的艺术欣赏价值和历史研究价值。专家还介绍说,新石器时代晚期双系彩陶罐、15世纪和18世纪的铜鎏金藏传佛教造像、现代画家张石园的《梅花书屋图扇面》和关良的《戏曲人物图卷》等,都是非常珍贵的文物精品。

责任编辑:赵江伟