中国美术史学研究的再次转向?

OCAT研究中心年度讲座请来巫鸿教授主讲,连续三天主题为“空间的美术史”讲座,通过巫鸿教授以往做过的中国美术史的个案进行总结和思考,对“空间分析”的语汇和方法进行初步提炼,试图考虑建立美术史研究中的一个方法论的可能性。

几乎就在同时,浙江美术馆举办了“真山难老-傅山作品展”,66件组作品是傅山作品较为全面的一次展览。专注研究傅山的艺术,对其生平和文本了如指掌的学者白谦慎,从展览伊始就举办了相关的讲座和导览,从作品的背景、创作和后代考究等方面进行了相关的解读。

临近暑假的中央美术学院,一场小型的专业性极强的中国画学读书会正在举行,首次开讲的是中央美术学院副教授于洋,他选择导读评析的是来自高居翰等编撰的《不朽的林泉-中国古代园林绘画》,对于这样一位研究中国美术史的西方学者,以客观和严肃的态度辩证的去看待其所呈现的问题。

也正是在于洋组织的这个读书会的讨论中得以启发,有关于中国美术史学的研究方法论成为一个值得关注的现象。

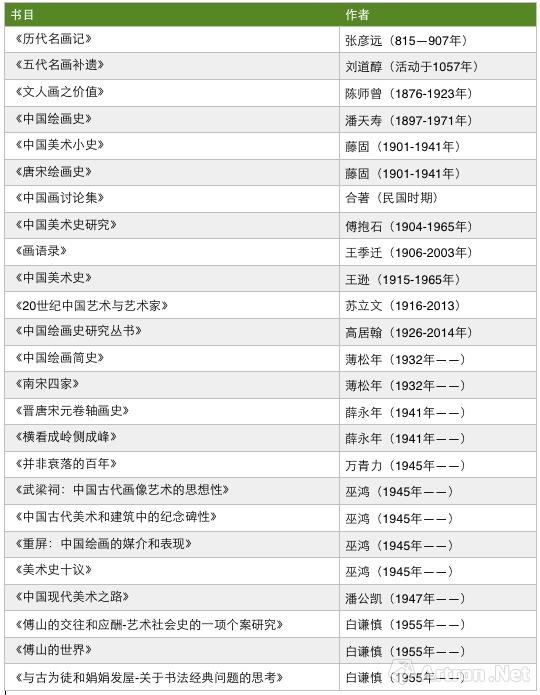

采访中涉及到的重要中国美术史研究的书目资料

尤其是巫鸿教授和白谦慎教授在国内频繁的学术讲座和展览,其中白谦慎更是结束了执教18年的波士顿大学艺术史系,到中国浙江大学任职。巫鸿教授亦是担任了第十届AAC艺术中国的学术总监,同时作为中国古代美术史研究的学者,巫鸿教授策划了中国当代艺术中的重要展览,成为中国古代美术史和中国当代美术史研究学科建设的重要力量。

细看两位学者的背景,同为在海外学习和生活的华人学者,他们既有中国基础学习的本土性,同时又带有西方学术研究的观点性,他们成为当下中国美术史研究中的重要学者,他们的个案性与中国美术史学史学科建设,或者是中国美术史研究方法论的开拓有什么样的启发?

稍早于他们的西方学者,例如上文中提到的高居翰,以及苏立文同样是研究中国美术史的重要学者,他们作为纯粹的西方背景,他们的研究方法和巫鸿、白谦慎两人有什么不同?而以中央美术学院为中心的本土美术史研究中,王逊先生、邵大箴先生、薛永年先生等学者的研究突出的又是什么?

由巫鸿OCAT讲座、白谦慎解读傅山、于洋主持的读书会等引发的关于中国美术史研究的思考

在这相互交融的中西方背景各不同的学者研究中,他们分别处于中国美术史学史的不断阶段,作为个体的研究学者,其研究方法亦是不同,我们也试图在这个讨论中去梳理二十世纪以来中国美术史研究方法论的演进,以及如何去看待今天的巫鸿教授和白谦慎教授的研究。

“中国美术史研究大体上分为两个阶段,八十年代以前比较注重的是形势分析和风格学的建立,八十年代以后注重的是艺术社会史,这也是和西方艺术史界的大环境有关系。”浙江大学教授、著名艺术史学者白谦慎对雅昌艺术网记者说道。

白谦慎教授所说的“西方艺术史界的大环境”,在中国美术史研究尚未成形的时候就开始介入,这种从开始就存在的“西方基因”也一直影响到今天。

从“西方而来”的脉络

如同二十世纪以来的中国画创作的问题,在对于外来事物的态度中,形成了态度明确的三大阵营,传统派、革新派以及中西融合派,这些问题和现象辐射至今,其实也是中国美术界一直都在面对的命题。

对于中国美术史学而言,更是在百年的时间内,经历着各种研究方法轮的变化,从“西学引进”到“本土演进”,出现了一批重要的研究学者,同时也奠定了中国美术史学科建设的基础。包括徐悲鸿、林风眠、高剑父等艺术家都是以中西结合的思路来审视和革变中国本土绘画的,史论研究与创作两条线在吸收西学的层面上是平行的。

“上世纪二十年代受到德语写作美术史的影响,如藤固赴德国柏林大学去留学,回来后结合西方艺术史方法论撰著了《唐宋绘画史》、《中国美术小史》等,都是参照了德语系美术史写作的方法与逻辑,比如他从美学角度以利普斯(Lipps)的“移情说”阐发中国古代画论思想,以进化论的理路梳理中国美术的发展等。这也是我们所说的‘西学引进’的实质性的最初脉络。”中央美术学院中国画学研究部主任、硕士生导师于洋在接受雅昌艺术网记者采访时说道。

陈师曾《文人画之价值》书影

实质上,我们来看中国当时赴海外留学艺术家,以徐悲鸿、林风眠等人为代表,走出国门的艺术家们来到了世界美术的中心,一下子打开眼界的他们,被西方现代美术思潮所震撼,在他们的创作中自觉或不自觉的都受到西方的影响,回国之后的他们以中西结合的思路来审视和改革中国本土绘画创作。而此时的中国本土,也在为中国画的发展而争执,康有为的一声叹息虽带有某些情绪,但“中国画学至国朝而衰弊极矣”已然有初端,尤其是针对中国文人画。也正是在这个论调之下,出现了陈师曾所撰《文人画之价值》一文。

“陈师曾这其中也受到了一些西方进化论的影响,包括当时社会中比较流行的达尔文主义的观念影响,实际上就是用西学重新阐释中国的传统,重新证实传统的合理性、合法性。”于洋进一步说道,而其实陈师曾早年间留学日本,他本身也是具有放眼世界的开放性思维。

延续这个线索来看,上世纪二三十年代的中国美术史论,和艺术创作所思考的问题一样,在受到西方主义的影响之后,较多人的观点是中西融合之下的改变。但同时于洋也在其研究中发现了一个非常有意思的现象,很多二十世纪上半叶很多画家的理论思想与创作风格存在矛盾的现象,比如说他的画论是一个观点,而他的作品中是另外一个观点,这个时候我们怎么去认知他的主张?这是需要思考的。但比如黄宾虹、潘天寿、傅抱石等这些画家,确实是在画论和创作中多是言行合一的,这些画家本身也是复合型的理论家,这也正延续了中国古代以来画家治史论的传统。

傅抱石《中国美术史》研究手稿

但不可否认,这一时期的中西融合的讨论,影响了接下来的中国美术史学者的方法论。

“我基本上用的是比较传统的唯物、辩证的一种思考方法,其实这种方法是德国的传统,就是实事求是,按照古代的从事实出发,加以辩证的分析和比较之后再得出结论,现在的研究方法就是从那个时候演变过来的,并且是在时代的基础上加以发展的。”中央美术学院教授、著名学者邵大箴对雅昌艺术网记者说道。

但其实伴随着各种阵营的纷争,尤其是进入到下一个阶段时,海外中国美术史的研究人员的主体以白人学者为主,只有少数的华人学者。

“海外的研究,比较具有里程碑意义的是瑞典学者喜龙仁(Osvald Siren),他在上世纪五十年代就出版了多卷本的中国绘画史。此后,在研究中国绘画方面,还有罗樾(Max Loehr),再往后便是苏立文、艾瑞慈、李雪曼、高居翰、方闻这一辈。当时的白人学者比较多。华人学者著名的,有方闻先生和李铸晋先生。”白谦慎教授对雅昌艺术网说道。

但是进入到这个时期中,值得注意的是,上述的这些研究者和作品以及博物馆的关系都比较接近,其中相当数量的学者都有自己的中国艺术品收藏,而他们的研究方法也是注重鉴定和形式分析。这和下个阶段中我们所要提到的“本土演进”的研究学者有所关联,尤其是和上个阶段中西方方法论有很大的改变和推动。

如何在“本土演进”?

正如邵大箴先生所延续的这种研究方法论,在西方主义包括写作方式的影响下,我们在内核中也面临着“传统”的问题,同时在发展的过程中,我们甚至会主动回避掉一些根本性的内核问题。

著名美术史学者:王逊先生、薄松年先生、邵大箴先生、薛永年先生

王逊先生、薄松年先生、邵大箴先生、薛永年先生是中央美术学院美术史学科建设中的奠基者和重要推动者,和上文中我们所讲到的画家治史论所不同的是,他们的着眼点是美术史研究,但又不丧失艺术的“本体”。

如果我们直接的来理解“本体性”,应该就是“画”。就是上文中白谦慎教授所提到的学者的研究侧重点。建立在西方科学基础之上的图像学、社会学诚然有学科的严谨性,但是如果单纯的用这些学科的方法介入到艺术史的研究中,生用西方方法论“套”,就不会出现今天的中国美术史学科建设的多样性了。

“我认为近现代美术史研究实际上还是应该站在一个本土传统价值延展的角度之上,因为我从来不认为在任何时候我们把自己的根基建立在一个异质文化之上是可靠的,试想用西方的逻辑、西方的语境、西方的语言来研究中国的问题,也许会有一些崭新的、有趣的结论,但问题显而易见,就是容易失去‘本体性’。”于洋一针见血的指出这其中的问题。

中央美术学院副教授于洋就二十世纪以来中国美术史研究接受雅昌艺术网专访

“首先这些前辈学者面对美术史的研究方法论的主干是中式的,是本土的,这其中包括研究者的价值观、学科理论等是具备本土的特点。所谓‘本土’的研究方法其一是更为重视文献的考据,这种考据的根源也受到乾嘉学派的影响;其二是和艺术本体相结合的读图能力、识读作品的能力非常强,真正能够读懂画;其三是这些研究者的思路非常严谨,同时他们的美术史叙事理路是中式思维、汉语思维。但是我们来看今天的写作,比较广泛遵从演绎法,提出问题、分析问题、解决问题,这实际上是西式语言逻辑的影响。受西方现代学术方法影响的融合,也是一把双刃剑,可以互为增益,但不宜喧宾夺主。西学方法是可以有所启发的,但是始终来讲“他山之石”不是“本体”。前辈学者们在对于西方方法论的借鉴问题上有过很多反思和讨论,值得借鉴。”于洋对雅昌艺术网说道。

当然,在薛永年教授等前辈美术史学者的“本土演进”的推动之后,越来越多的研究者开始有了中国自己的意识。

“我们过去的美术史研究相对有些粗略和僵硬,我们不能像西方研究那样或者借助整个西方潮流的观察方法而建立起我们自己的体系,但是我觉得中国的美术史研究以及形成了自己的独立思维,我们能很好的把美术史研究的图像问题做一个研究对象,探讨‘本体性’规律已经开始了。”中央美术学院教授远小近对雅昌艺术网记者说道。

“本土”之外的个案:高居翰与苏立文

而在这样的“本土演进”的过程中,除了薛永年教授等,高居翰、苏立文两位中国美术史研究学者的方法论在某个阶段中起到了重要的作用。和最初的西方学者的研究有所不同,高居翰和苏立文两位学者研究都带有偶然性,同时他们都有收藏中国艺术品。

高居翰中国绘画史研究系列著述

“苏立文、高居翰等很多研究中国美术史的西方学者,在最开始对于东方、对于中国美术研究的初衷上,带有个人经历乃至家庭背景的因素。再往深去看,他们最开始的研究其实仍是从西方中心论、“冲击-回应”论的角度关照东方,当然在这个姿态脱离了异国情调之后,进入深入研究之后,他们研究了很多中国绘画史的课题,也逐步的形成了既定的价值观。同时我们也看到,苏立文、高居翰等欧美学者和很多民国时期以来的中国画家都有多亲身的交游,他们首先是那些画家、那段画史的见证者,且相对比较的中立和客观。另外很重要的一点就在于他们的研究也确实规避了国内很多意识形态的规定与束缚,所以相对而言确实起到了‘他山之石’的效果,可以站在一个文化的距离之外去研究和写作。”于洋首先从研究契机与操作层面来看高居翰和苏立文两位纯粹西方学者的研究。

以高居翰所撰《不朽的林泉-中国古代园林绘画》为例来看,这本书其实是以个案加专题研究结合的方式,从明代山水画家张宏《止园图册》的图像资料出发,将艺术史与园林史、图像与史料、绘画创作与建筑测绘相结合。其中值得注意的是张宏《止园图册》的部分作品其实是高居翰个人的收藏,虽然存在某些程度的“自夸嫌疑”,但是其中的研究和写作方法确实值得思考的。

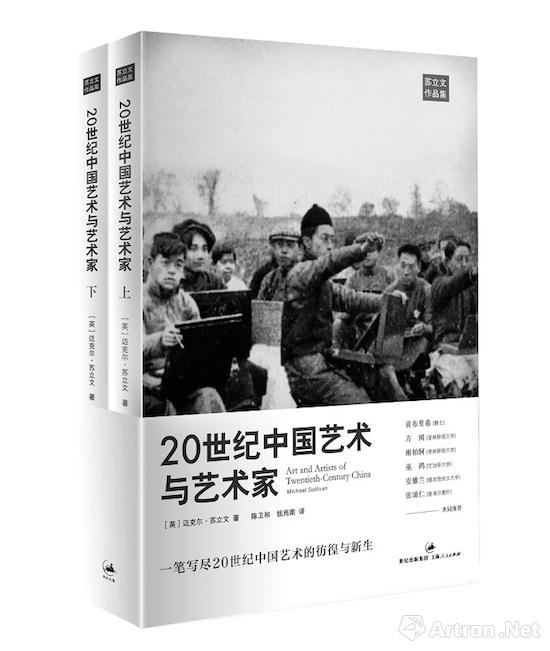

苏立文《20世纪中国艺术与艺术家》书影

“苏立文先生的贡献主要是介绍中国艺术,他的《中国艺术史》、《20世纪中国艺术》等书我也一直作为教学时用的教材。他是最早比较全面地向西方介绍中国近现代艺术的学者,但是他的专题研究比较少。高居翰先生则双管齐下,除了概论式的作品,也有很多比较深入的专题研究。而且,高居翰先生的学术创新和学术方法的意识很强,不少著作都是带有开拓性的。”白谦慎教授指出两位西方学者的不同之处,同时也强调了两位学者对于中国艺术史发展的不同推动。

远小近教授在谈及到高、苏两位先生对中国美术史本土研究的贡献时也表示认同。

“现在我们流行的图像学和社会学在研究中相结合,尹吉男先生很好的处理了这个问题,这是一个进步,但是我们来看当时的社会学研究高居翰是有贡献的,从他们之后,我们开始有意识真正关注因果关系,是不是美术史研究的特征和真正对象,这个主要是看图像,看图像背后的东西,我们开始真正的看图像了,这是好的事情。”远小近对雅昌艺术网记者说道。

对于中国美术史研究中的图像学、图像志、社会学等在内的研究方法,于洋也表示这种从海外引进的观念,已经深刻的影响了新时期以来的中国美术研究。

“这使得我们中国学者对照式的重审中国自身绘画史学传统,西方学者在研究梳理的过程中,运用了包括图像学、图像志、社会学、民族学等在内的研究方法,带入到中国画的研究中。比如华人学者方闻先生的研究,就是用图像学的方法梳理宋代山水画的图式和结构,这是西方美术史学者赋予我们美术史研究的一个新框架。”于洋说道。

在我们美术史研究的新框架中,正如远小近所说的如何做到换代交替是重要的。

中央美术学院人文学院院长、美术史学者尹吉男先生

“就像尹吉男先生这一代,怎么样把他们的研究和新的年轻学者的研究交替好,可能对于中国美术史将来的发展可能有我们现在无法看到的一个比较光明地方,他们的方法已经和上一代有所不同,关键是看后面的年轻一代学者怎么样去看待美术史,我觉得这已经开始掀起了一个序幕。”远小近说道。

多元研究下的“重回”趋势

当然,在今天中国美术史研究多元化发展中,正如我们开头所提到的,巫鸿教授和白谦慎教授的研究,伴随着他们在国内的工作,也越来越多的成为一个新趋势,并且他们都有着成熟的研究方法和路径。

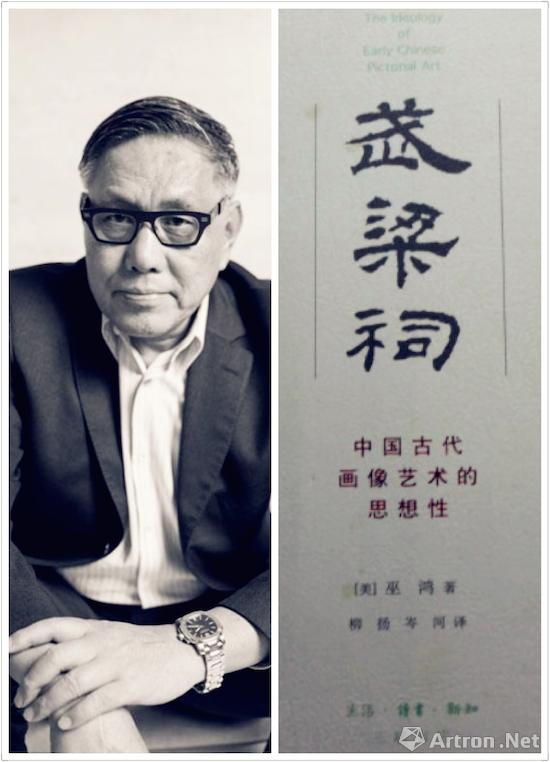

“总体来说,我也是在中央美术学院学习美术史,包括本科和硕士生阶段,八十年代以前在故宫工作了一段时间,之后才出国再学习,研究和发书也是从八十年代就开始的,中间确实是有些变化。比如比较早写的书是关于《武梁祠:中国古代画像艺术的思想性》的一个专项研究,第二本书《中国古代美术和建筑中的纪念碑性》,是比较广泛的一个重新思考中国美术的一种发展,想找一个新的路子来重新考虑一下。所以其实从这两本书就可以看到一个转向,从一个比较实实在在的研究‘武梁祠画像’与当时社会思想的关系,转到去看一点大的发展和叙事,也是从那个时候开始我就在不断的找一些新的方法来看中国美术,同时也争取使用新的材料。”巫鸿教授对雅昌艺术网记者说道。

巫鸿教授与其著作《武梁祠-中国古代画像艺术的思想性》

正如巫鸿教授在OCAT年度讲座中的主题“空间美术史”,就是其在近期美术史研究中的思考,并且不断的出现在巫鸿教授的美术史写作中,巫鸿教授也表示至今尚未在方法论层面上对“空间”在美术史操作中的应用进行整体的反思和总结。

责任编辑:赵江伟