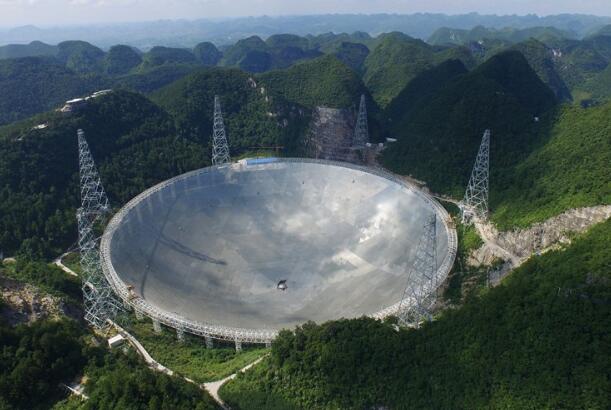

装置与绘画的边界:装置绘画在当下的再探讨

2016年5月7日,当代唐人艺术中心开幕的群展“出墙——面对装置诱惑的绘画”展览现场

从波普艺术家打破了架上绘画与现场装置之间的界限开始,是绘画嫁接了装置,还是装置嵌入了绘画?是绘画解救了装置,还是装置拓展了绘画?变成了一个值得探讨的课题。一方面,绘画突破二维空间更加有利于观念的传达,另一方面,装置嫁接图像使其更容易被理解;一来缓解了绘画上百年来在美术史上的焦虑,二来解决了装置难以进入市场的短板。近些年来,一批中坚力量及年轻的艺术家在创作媒介上变得更加多元,“装置绘画”的形式成为他们艺术创作的一种或主要的媒介;同时市场上也开始探讨“绘画装置”这一形态在之后的可能性,使这一形态在未来的发展充满遐想!

仇晓飞 《山前木后山》 不规则尺寸 木板油画 2012

“装置绘画”的在当下的几种形式

在2013年仇晓飞北京公社个展“劳申伯格说,拐杖总比画杖长”上,展出了一系列绘画装置作品。这是他从2012年创作的《山前木后山》开始探索的创作形态。他用充满偶然性的意识流淌为画面与物体间构建出崭新的关系。

2014年仇晓飞佩斯北京首展“南柯解程”,第三部分的“装置绘画”作品:《解程》

“我一直感兴趣的是绘画的心理基础,到底是什么样的意识推动绘画不断的产生?”仇晓飞谈到。接着他于2014年佩斯北京首展“南柯解程”上,同样展出了一批他的绘画与装置结合的作品。

2014年仇晓飞佩斯北京首展“南柯解程”,第三部分的“装置绘画”作品:《解程》

仇晓飞是中生代艺术家中比较早探索“绘画装置”这一形态的艺术家。正如他自己所说,绘画的心理基础是他一直感兴趣的。在对此进行思考的过程中,仇晓飞发觉在他的上一代的已经成名的艺术家中,许多对于绘画这一媒介几乎没有怀疑,几十年来一直坚持在绘画这一二维的形式上进行探索。“艺术家经过完整的推敲,成熟的构思,然后开始动笔,按照计划一气呵成。”在仇晓飞看来,绘画在当下已经成了一种习惯性的动作,太顺利了;同时也存在局限性,限制了艺术家在创作过程中的心理变化。

在他2012年创作的《山前木后山》中,他首次打破了绘画的二维空间关系:最初他对现实的风景感兴趣,随后他认为画面中山的前方应该有一个木头的画架,而这个画架完全是想象出来的。在作品呈现的时候,他认为画面外还需要一些实体的木头架子来支撑与画面中风景的关系,于是最终整件作品由真实的木头架子与一幅油画组成。在之后仇晓飞的创作中,这一形式被延续下来,而在他看来,这事实上仍是“对绘画的探讨”。

在仇晓飞这儿,装置与绘画的结合形态其实是在探讨真实与虚构之间的关系,或者说是物体与形而上绘画之间的关系。而相比于绘画静止的,按计划完成的方式,这样的“绘画”变成了一个过程。

李青 《乡村教堂》(未完成), 350×90cm×1,250×90cm×2 , 木、有机玻璃、油彩, 2016另外一位“装置绘画”的代表艺术家李青的《大教堂》系列作品中,直接将绘画画在了窗户上,在他看来,“绘画本身就是一个窗户,从艺术史的角度来讲,窗是对绘画本体的考量。”在李青的作品里,已经完全模糊了装置与绘画的界限。而这一模糊的界限,常常挑战观众的观看经验,也挑战了李青的每一次布展。

李青 《节日完了》 2012年 综合材料 260X100X240CM

李青 《节日完了》 2012年4月 布面喷绘、油画 90X118CM

比如在2015年蜂巢当代艺术中心的个展“大教堂”上,入口处的两件作品《节日完了》:李青直接将窗户开在墙上,一面墙里面放着装置作品:一件圣诞老人的衣服挂在树枝上;另一面墙里则是挂上了这件装置作品的绘画版本。如果仇晓飞的作品只是在观念上探讨绘画的真实与虚构之间的关系,那么李青是直接在视觉经验上对此进行了挑战。在他这儿,绘画与装置已经融为一体,找到了彼此最好的结合方式。

如果说前两者的创作很好地结合了“装置”与“绘画”这两种形式,探讨绘画的可延伸的边界,抑或二者结合的形式、观看等问题。那么在更多的艺术家那儿,“装置绘画”也许是为了更好地表达观念。

黄宇兴 《当我最需要爱, D=25cm》 油墨、喷漆、宜家产品, 2007

艺术家黄宇兴2007年创作的《当我最需要爱》,将绘画直接画在了宜家贩卖的钟的反面。画面从画布转移,在宜家这一工业化的石英钟上出现了人的头像、天空,甚至自慰棒这样的实物。艺术家通过麦克风将时针走动的声音扩大,使图像获得了一种在时间中流逝的效果。 彼时正是艺术家的苦闷时期,那些日常生活与经验中的事物及感受通过流动的时间,传达出了艺术家的思考,也许作品本身就是艺术家在悲伤黑色时期的一个精神出口,而通过这样的形式,他将观念抑或艺术家的个人经验很好地传达了出来。

臧坤坤 《无题》, 150x200CM, 综合媒材, 2011 (左) 《调和 VIII》, 画框,220x140CM;外围,224x151.5CM, 木、亚麻布、铝、丙烯、LED灯板, 2016 (右)

而对艺术家臧坤坤来说,选择“装置绘画”的形态,是其创作进入下一阶段的一种新的尝试。新作《无题》开始打破了其之前在平面二维空间上的探索,往更加综合的材料上扩展。在画面中出现了木、亚麻布、铝、LED灯板等材料,代替了其原有作品中的具体形象。在运用这些新的材料时,艺术家有意地以一种失衡的方式进行呈现,比如铝箔所替代的其画面的原有形象,使画面看起来只是原来的一种“负形”。

臧坤坤表示:“‘装置绘画’的形式在我这儿可能没有太多所谓的’先进性’,也不存在道德优势,就像绘画、装置、摄影、多媒体一样都是一种媒介。比起探讨形式问题,我的创作更多倾向于关注作品和作品之间内在的逻辑关系:比如纱布的质地,铝箔的反光,LED灯的刺眼,这些材料的特性本身表达了’方式&结果’这组关系,内在的’打磨’逻辑和材料的甄选组装,使作品显露出某种装置属性意味及其自携的潜在暴力。这样的方式成为了我这个阶段更加深入或更加合理推进作品的一种途径。打破了刻意强调题材与外界的关联,这时材料本身就在言说,作品的社会批判性通过手绘与非绘画材料的对抗中逐渐被削弱,演变成一种媒介方式的自足,使作品成为了’日常抽象性’的关照。”

臧坤坤画面中所延伸出的那些材料,都是我们现代化进程中所产生的,因此天然地与当下的社会产生了直接的联系,而他并不认为自己的作品中带有某种批判性,只是在当下的时代背景下出产的符合这个时代的艺术,因此在作品的解读上是双向的:也许是最好的时代,同时也是最差的时代。臧坤坤利用画面中嵌入的材料更贴切地表达了自己的创作理念。在他的画面中,不同的材料是新加入的创作媒介,同时又解放了媒介本身。

陈晓云 《翠玉录》系列 金属装置 2009

与臧坤坤类似,在艺术家陈晓云这儿,“装置绘画”这一媒介也更多的是为了创作的内容与主题服务,在其影像、摄影创作之外的一种延伸。比如他2009年创作的《翠玉录》系列作品,就是通过多样的媒介来表达了《翠玉录》这一主题,其中包括影像、摄影等,装置绘画的形式是他为了表达这一主题的一种媒介。“翠玉录”名字源自一块古埃及石碑,传说赫耳墨斯神于公元前1900年将十三句话刻在一块祖母绿石碑上,后世将它称为“翠玉录”。这十三条箴言揭示出世界运转的规律,指导了古代的炼金术士如何培养并运用强大的精神力量。

陈晓云 《翠玉录》 细节

在创作时,古代的炼金术让陈晓云联想到了中国的传统哲学,某些形象开始浮现在其脑海中,比如中国传统绘画中的枯枝,蟾蜍等,在思考如何表达这些形象时,陈晓云想到了装置与绘画结合的方式,他用金属打造了不同的框,这些框看起来就像画框一样,在框里面又打造了出枯枝、蟾蜍、与那十三条箴言。让整件作品看起来就像一件在空间中的绘画。

2016年5月7日,当代唐人艺术中心开幕的群展“出墙——面对装置诱惑的绘画”展览现场。

绘画的学术“焦虑”与装置的市场“突破”?

2016年5月7日,当代唐人艺术中心举办了一场名为:“出墙:面对装置诱惑的绘画”群展,这场展览由朱朱策划,邀请了来自泰国、香港在内的十一位中外艺术家参展。在当代艺术创作媒介越来越多元化的当下,探讨绘画与装置“同框”的可能性。另外一场于2015年10月28日在木木美术馆开幕的“险怪:绘画的普世性”,群展中,则邀请了来自全球10多个国家的20位艺术家参展,以观察绘画在当下的面貌及未来发展的可能性。在这个展览上,几位国外的艺术家包括Oscar Murillo、Ken Okiishi、Petra Cortright等通过将绘画与多媒体结合的方式来探讨绘画的可能。

木木美术馆“险怪:绘画的普世性”群展上展出作品:Oscar Murillo 《Jetlag》 录像11 2013-2014

在艺术家Oscar看来,即使是以录像的形式来表现,但其作品也是与绘画有关联的。因为录像作品关注的主题与其之前的绘画作品是一样的,只是换了一种表现的媒介。

策展人朱朱表示自己对于“绘画在当下该如何应变”的思考已经有很长的时间,并且计划通过一系列展览进行呈现。而在当代唐人艺术中心呈现的这次群展只是一个切面,邀请的都是2000年之后开始创作的中生代或偏年轻的艺术家。这次展览将他是策划的有关这一主题的开始,他希望可以在今后就“绘画装置”这一话题进行更加系统化的呈现,“也许未来这个展览会在美术馆里面实现”他谈到。

Ken Okiishi 《Gesture/Data(B)》 显示屏丙烯 35.7X20.7X2.0cm 2015

艺术家Okiishi利用丙烯颜料画在显示屏上,与此同时,显示屏在不断地变换背景,因此画面的效果会不断地变化。

为什么关注这一主题?朱朱表示:“在今天的语境里,绘画存在许多的焦虑,这种焦虑一方面由于绘画已经不再是当代艺术的前沿,在创作方式上也不再是前卫艺术的代表;另外一方面则要归结为它是与商业化联系最紧密的一种媒介。”

“现在是一个观念艺术为主宰的年代,最吸引人的,最有活力的一种艺术形态是一种场域化的,空间化的,动态的运用。现在有一个词是’浸入式’的,而能够产生立体体验的装置、影像的方式从媒介上而言当然有它的优势。”

“在这样的背景下,绘画自然会产生自我的怀疑,因为从自身的可能性上来说绘画太难了。而除了对于观念艺术上的焦虑,绘画还有对自身传统的焦虑。在中国的艺术家就更不容易,不仅有对西方绘画的焦虑,还有来自中国古典传统绘画的焦虑。虽然当下还是有许多的艺术家持续地在绘画上进行探索,但更多的艺术家可能会选择一种’出墙’,跨媒介的方式来进行创作。因此,对他们的关注是很有必要的。”

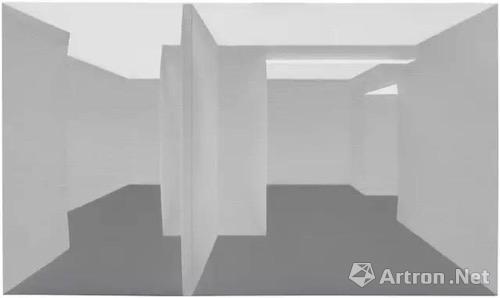

蔡磊 《模棱-两个房间》 布面丙烯 不锈钢框架 170×100×18cm 2016

而在当代唐人艺术中心负责人郑林看来,这样与绘画结合的多媒介的创作模式在当下市场的接受度中有着更多的可能性。比如在今年的香港巴塞尔上,他们带去了蔡磊的几件综合的“架上”作品,据他介绍当时现场有20个人想要预定,藏家们都纷纷表示是被这一独特的创新形式所吸引。

倪有鱼 《尘埃(Thomas_Ruff:17h_15m-30°)》, 193.5X282X14cm, 木质黑板,粉笔,胶等综合材料,2016

另外他也表示,此次画廊举办的“出墙:面对装置诱惑的绘画”也取得了不错的销售,而且其中的几位参展艺术家画廊已经有意向在之后尝试进一步的合作。其中李青、倪有鱼已经确定了下一步的展览合作意向。

近些年来,无论是拍卖的二级市场,还是一级市场,装置类作品虽然在接受度上越来越广泛,但在收藏上与绘画有着几乎无法跨越的差距。尤其是国内的二级市场,在发展的十多年间,国内拍卖行上拍的装置多媒体类作品屈指可数,只有近几年的拍卖中才出现了少量的装置类作品,如徐冰、蔡国强、尚扬等老一辈艺术家,以及刘韡、孙原&彭禹、李晖等中青年艺术家,且在价格上与绘画作品不可同日而语。

2015年保利春拍现当代艺术拍卖 徐冰 《鸟飞了》 2001年 装置,23×23cm估价:1000-1200万 成交价:1150万 对于装置作品在当下市场的这一情形,朱朱认为:“是由于当下优秀的装置作品太少了。”但另一个客观的原因也许是大型的空间装置对于普通的藏家来说确实存在空间展示,艺术品存放上的问题。在这样的背景下,也许“装置绘画”的未来可以在观众理解作品,藏家收藏上作品上提供更多的可能性。

责任编辑:赵江伟